. .

. .

Ereditare... una parola che mi fa sempre un pò specie. Ereditare non è, per me, solo un mero accettare; significa anche trovarsi a diventare i continuatori morali dell'opera che ci è stata donata. Nel mio caso, si tratta di un'eredità davvero preziosa e... insolita: ho infatti "ereditato" un ceppo avicolo: quello delle Polverara di Bruno Rossetto, il più antico - alle attuali conoscenze - di questa razza ed il più strettamente correlato all'antica S-ciàta. Il sig. Rossetto ha avuto i suoi primi esemplari - una coppia nera - nel lontano 1954, dalla sig.ra Ruzza di San Gregorio, specializzata nella vendita di polli . Il ceppo non è mai stato molto folto, e ogni anni solo una manciata di adulti puri e qualche ibrido venivano allevati da questo signore pieno di passione per l'avicoltura. Nella selezione di questi animali, selezione durata per oltre cinquant'anni, sono stati introdotti sangue di Sumatra, di Siciliana e di Cornish. Da questo ceppo partirono pure gli esemplari che fondarono il nucleo iniziale del gruppo di riproduttori dell'Istituto San Benedetto da Norcia di Padova, e da questo ceppo fu attinto pare anche per la riselezione della razza Polverara ad opera del rag. Antonio Fernando Trivellato, riselezione che permise a questi polli di tornare a contare su quantità di esemplari numericamente significative. Dal ceppo Trivellato gli esemplari del ceppo Rossetto si distinguono però per una serie di caratteristiche genotipiche e fenotipiche ben precise, differenze che sto cercando per quanto possibile di studiare. Un paio di settimane fa, ho ricevuto dal sig. Rossetto altri tre esemplari di questo ceppo, che si vanno ad unire agli altri da lui cedutimi negli scorsi mesi. Sono in tutto 8, 5 puri e 3 incroci. Sono gli esemplari che potete vedere nelle foto qui sopra, assieme alla gallina "decana" del sig. Bruno (ventun'anni di vita! Partecipò ad un concorso nel 1988), unica pura ad essere rimasta nel suo allevamento. Stando alle mie attuali conoscenze, oltre a questi 9 esemplari esisterebbero solo altre due galline ascrivibili a questo ceppo, un'incrocio simile alla mia Nerina ed una gallina bianca pura. Se qualcuno fosse a conoscenza di altri esemplari del medesimo ceppo, lo pregherei di contattarmi alla mia email; la trovate più volte nella colonna a destra. Bene, come un amico mi ha gentilmente suggerito, ora dovrò proprio "ingravàrme £e manèghe" (tirarmi su le maniche) e lavorar sodo. Mi aspetta infatti un lungo periodo di selezione (almeno quattro anni) per riuscire ad uniformare il ceppo, in quanto gli animali sono e rimangono piuttosto "lontani" dagli attuali standard della razza (alcuni con pelle gialla, altri producono uova color marrone chiaro, ecc...); ma nonostante il loro valore economico scarso, rimane l'importante patrimonio genetico che essi veicolano e che potrà far luce sull'antica S-ciàta. Senza contare il grande valore affettivo che essi hanno per me. I primi nati nel mio allevamento stanno già dimostrando che dovrò effettuare una selezione rigorosissima... ma a questo sono già preparato. Spero solo di poter rendere onore al lavoro intrapreso per tanti anni e con tanta passione dal sig. Rossetto.

Qualcuno di voi ricorda i vecchi cataloghi della Stassen? La gloriosa vecchia ditta olandese che inviava a domicilio i propri volumi straripanti di piante, fiori e bulbi pronti ad essere spediti nelle nostre fredde lande nei periodi più strani dell'anno? Ecco, la buddleja che ora come ora abbellisce il mio giardino proviene proprio da uno di quei cataloghi. Avevo visto la foto di questo famiferato "albero delle farfalle" con tanto di foto esplicativa delle infiorescenze ricoperte di farfalle morte e spillate (sigh!), e avevo convinto mia mamma a comperarmelo. Facevo le elementari, e ricordo che in quella fredda giornata d'inverno in cui arrivò il pacco quasi mi aspettavo di veder saltar fuori da qualche parte una farfalla ansiosa di mettersi a lambirne i fiori, tanto avevo fantasticato su di essa. Naturalmente, oltre che a non esserci farfalle in gennaio disposte a convalidare i miei sogni, dovetti ridimensionarmi parecchio anche sulla pianta. Non era un albero, ma un arbusto. anche un pò spelacchiato, a prima vista. Venne piantato, quasi con ignominia e un pò di sospetto, nella parte anteriore del giardino, e lì dimenticato fin alla primavera successiva.

A Luglio, con sommo piacere, apparvero i primi fiori. Che meraviglia! Lunghe pannocchie conoidali di fiori di un delicato lilla, dal profumo intensissimo, iniziarono ad abbellire la pianta richiamando, nel contempo, torme di insetti.

A distanza di poco più di un mese, le prime pianticelle trapiantate, quelle cui avevo tagliato i fiori, hanno dato vita ad una florida esplosione di nuovi virgulti (FOTO 1), che stanno crescendo benissimo e di cui uno ha già addirittura fiorito! Certo, il fiore è piccolo e lo stelo corto, ma è un ottimo inizio! Questo gruppo di piante lo porterò in campagna, alla fine della carreggiata, dove c'è un angolino che sembra fatto apposta per loro. Ci sono anche delle piantine di caglio zolfino, insieme, ottenute da suddivisione dei rizomi... formeranno una bellissima macchia di colore, l'estate prossima!!

A distanza di poco più di un mese, le prime pianticelle trapiantate, quelle cui avevo tagliato i fiori, hanno dato vita ad una florida esplosione di nuovi virgulti (FOTO 1), che stanno crescendo benissimo e di cui uno ha già addirittura fiorito! Certo, il fiore è piccolo e lo stelo corto, ma è un ottimo inizio! Questo gruppo di piante lo porterò in campagna, alla fine della carreggiata, dove c'è un angolino che sembra fatto apposta per loro. Ci sono anche delle piantine di caglio zolfino, insieme, ottenute da suddivisione dei rizomi... formeranno una bellissima macchia di colore, l'estate prossima!! Per quel che riguarda invece il vaso più grande, ho atteso che le piante sfiorissero, e che maturassero i semi. In pratica, quando i petali bianchi iniziano a seccare, il "bottone" centrale giallo inizia a gonfiarsi e a scurirsi leggermente. A questo punto scoprirete che esso è formato da tanti semini oblunghi con attaccata una sottile lamina gialla. basterà raccoglierli e seminarli in un vaso con terriccio mantenuto leggermente umido, senza ricorprirli di terra, e lasciarli in una postazione luminosa ma non sotto la luce diretta del sole. In capo a due settimane inizieranno a nascere le nuove piantine (FOTO 2), e non appena le foglioline inizieranno a farsi seghettate potrete con attenzione trapiantarle a dimora nel prato in giardino. Io le porterò in campagna, lungo il fossato, certo, ma soprattutto sotto le vigne...

Per quel che riguarda invece il vaso più grande, ho atteso che le piante sfiorissero, e che maturassero i semi. In pratica, quando i petali bianchi iniziano a seccare, il "bottone" centrale giallo inizia a gonfiarsi e a scurirsi leggermente. A questo punto scoprirete che esso è formato da tanti semini oblunghi con attaccata una sottile lamina gialla. basterà raccoglierli e seminarli in un vaso con terriccio mantenuto leggermente umido, senza ricorprirli di terra, e lasciarli in una postazione luminosa ma non sotto la luce diretta del sole. In capo a due settimane inizieranno a nascere le nuove piantine (FOTO 2), e non appena le foglioline inizieranno a farsi seghettate potrete con attenzione trapiantarle a dimora nel prato in giardino. Io le porterò in campagna, lungo il fossato, certo, ma soprattutto sotto le vigne...

Altra novità! Lunedì scorso è nato il mio primo Tacchino Bronzato dei Monti Lessini! Certo, non si tratta di una schiusa numericamente eccezionale... solo un nato su undici uova! Il mio timore principale è che questi tacchini di piccola mole fatichino a covare un numero elevato di uova; forse, essersi presa cura anche di 4 uova di Polverara oltre alle proprie è stato troppo.... o forse è stato dovuto alla mancanza di esperienza della tacchina, alla sua seconda covata.

Comunque sia, ora non rimane che cercare di allevare questo pulcino nel modo migliore. E' già stato affidato all'ovaiola che si sta prendendo cura dei due Polverara nati la settimana scorsa, e sembra che sia stato accettato molto bene dalla nuova famigliola adottiva. La sua mamma naturale invece continua a covare; temo che non schiuderà più nulla, oramai, ma non si può mai sapere...

AGGIORNAMENTO

Dopo appena una settimana, il piccolo è morto. Purtroppo, quest'anno, niente tacchini...

Una piccola Araniella cucurbitina ha trovato asilo trai petali di una Rosa canina. Foto di Andrea Mangoni

La rosa selvatica (Rosa canina) è uno di quei cespugli che non passano inosservati, o perlomeno non in due momenti dell'anno. Tra la primavera e l'estate, i tralci verdi si coprono di bei fiori semplici, dai 5 petali, di colore variabile dal bianco al rosa intenso; d'inverno ed in autunno i cinorrodi rossi sembrano piccole gemme brillanti. Miriam Louisa Rothschild la definì come "il più bell'arbusto del mondo", meravigliosamente disordinata come solo una donna convinta della propria inconfutabile bellezza potrebbe essere.

In giardino offre protezione a innumerevoli animali; fatela crescere accanto al biancospino, in una siepe mista, e l'intrico dei rami spinosi servirà da rifugio ad uccelli e piccoli mammiferi, che in inverno faranno man bassa dei cinorrodi; in estate saranno invece coleotteri cetonini ed api solitarie a farne uso. La moltiplicazione, per talea in autunno o primavera, e per trapianto dei polloni basali, non è complicata. E' una pianta meravigliosa, ma come una Cenerentola del giardino, le si preferiscono quasi sempre le sue più delicate discendenti. E' un peccato: poche piante in fiore, infatti, offono la stessa incredibile immagine di leggerezza e poesia.

Ed eccoci, dopo una lunga pausa, alla continuazione della nostra vacanza toscana.

La nostra meta era e restava il piccolo borgo di Montemerano, adagiato tra le colline del grossetano. Frazione di Manciano, è una cittadina molto bella, in cui perdersi nella storia diventa facilissimo.

Ed eccoci, dopo una lunga pausa, alla continuazione della nostra vacanza toscana.

La nostra meta era e restava il piccolo borgo di Montemerano, adagiato tra le colline del grossetano. Frazione di Manciano, è una cittadina molto bella, in cui perdersi nella storia diventa facilissimo.

Come arrivare? Uscite dall'autostrada BO-FI a Firenze Certosa, quindi proseguite per Siena prima e Grosseto poi sulla e78 - ss23. Uscite quando vedete le indicazioni per Scansano, e prosegui sempre fino ad arrivare a questo paese. Continuate la vostra strada seguendo le indicazioni per Manciano; dopo una ventina di km troverete una strada a sinistra che indica le località di Saturnia e Semproniano, ma voi proseguite dritti verso "Poderi di Montemerano". Dopo pochissimo un bivio sulla destra vi porterà al paese.

Come arrivare? Uscite dall'autostrada BO-FI a Firenze Certosa, quindi proseguite per Siena prima e Grosseto poi sulla e78 - ss23. Uscite quando vedete le indicazioni per Scansano, e prosegui sempre fino ad arrivare a questo paese. Continuate la vostra strada seguendo le indicazioni per Manciano; dopo una ventina di km troverete una strada a sinistra che indica le località di Saturnia e Semproniano, ma voi proseguite dritti verso "Poderi di Montemerano". Dopo pochissimo un bivio sulla destra vi porterà al paese.

Attorno a Montemerano non ci sono solo le terme di Saturnia da visitare; tutti i piccoli paesi dei dintorni (Scansano, Manciano, Semproniano) valgono una visita. Le colline rifulgono del fogliame argenteo degli ulivi e del biondeggiare o del verdeggiare del grano. In primavera, i campi sono punteggiati di greggi. A poco più di un oretta di distanza si trova pure Pitigliano, il paese del tufo, dove è possibile fare acquisti di splendido artigianato legato alla lavorazione del legno d'ulivo. Se preferite il mare, invece, niente di meglio di Grosseto, con il mare vicinissimo fatto di spiagge incastonate tra pinete che arrivano fin quasi alla battigia.

Attorno a Montemerano non ci sono solo le terme di Saturnia da visitare; tutti i piccoli paesi dei dintorni (Scansano, Manciano, Semproniano) valgono una visita. Le colline rifulgono del fogliame argenteo degli ulivi e del biondeggiare o del verdeggiare del grano. In primavera, i campi sono punteggiati di greggi. A poco più di un oretta di distanza si trova pure Pitigliano, il paese del tufo, dove è possibile fare acquisti di splendido artigianato legato alla lavorazione del legno d'ulivo. Se preferite il mare, invece, niente di meglio di Grosseto, con il mare vicinissimo fatto di spiagge incastonate tra pinete che arrivano fin quasi alla battigia.

Qualche tempo fa, da una vecchia scatola di latta sono sbucate fuori una serie di vecchie foto. Frammenti di vita vissuta in altri tempi da persone di cui condivido il sangue, i luoghi e le radici.

Le persone della foto qui sopra sono i miei nonni materni, Elvira e Pietro. Hanno sempre vissuto a Camponogara, e hanno avuto la vita che tanti dei nostri nonni hanno avuto: un'esistenza legata alla terra e alle bizzarie del cielo, una vita dove si lavorava di giorno sotto il sole e si tornava a lavorare la notte con la luce della luna piena. Eppure, hanno saputo lasciare un patrimonio all'apparenza umile ma in realtà inestimabile alle generazioni che li hanno seguiti.

Hanno infatti lasciato un suolo argilloso e malleabile, campi buoni per il grano ed il mais, circondati di fossati profondi dalle acque fresche. Hanno lasciato fazzoletti di terra incorniciati da rive ombrose di olmi scuri e salici scintillanti alla luce del sole. Hanno lasciato i vecchi attrezzi da lavoro, ricavati nelle notti d'inverno da ciò che davano loro le siepi, e polli chioccianti nelle aie assolate, hanno lasciato covoni di fieno brunito e vigneti generosi che in autunno riempiono l'aria con i profumi ed i colori dei grappoli maturi.

E' un'eredità, la loro, che non mi è stata solo lasciata: ci sono cresciuto dentro. Per questo sento questa campagna come un'estensione di me. Lo so, forse può sembrare sciocco, specie agli occhi di chi questo genere di lascito non l'ha ricevuto; ciononostante, spero di poterlo condividere almeno in parte con voi. Ciò che più temo, infatti, è che la loro eredità - l'eredità della loro generazione - finisca con lo scomparire assieme ad una maniera di vivere la terra molto più vera e rispettosa di essa di quanto non lo sia ora.

Anche la mia passione per le rive e per i fossati ha origine da essa, così come il mio ritrovato amore per l'avicoltura tradizionale, che mi ha portato (e mi sta portando) a dedicarmi a razze tipiche del nostro territorio.

Spero, nelle prossime settimane, di potervi parlare ancora di queste eredità, di farvi conoscere oggetti, modi di vivere, piante ed animali che hanno vissuto in qualche maniera nei racconti e nella realtà di questo mondo antico. E vorrei farlo per il più semplice dei motivi: per non lasciarla svanire nel nulla.

Negli ultimi anni, credo di averlo già detto, si fa un gran parlare della biodiversità, cioè della preziosità della variabilità genetica e di come essa si esprima negli organismi all'interno degli ambienti. L'Italia è un Paese che da sempre vanta un'enorme biodiversità, e non solo in campo naturalistico, ma anche in campo agricolo e zootecnico. In particolar modo, per quel che concerne l'avicoltura l'Italia ha visto comparire - e scomparire, purtoppo! - molte razze. Alcune di esse sono state solo fugaci meteore, altre invece hanno lasciato tracce nell'economia rurale o negli autori dell'epoca. Per capirci, stiamo parlando di qualcosa come oltre 60 razze, tra primitive, secondarie e sintetiche!!

Tra tante razze, comparse e scomparse, è possibile risalire ancora al tipo di pollo italiano originale? A quegli animali, cioè, che popolavano i pollai delle famiglie italiane fino almeno al 19° secolo?

La risposta è, invero, abbastanza confortante: sì. Possiamo farlo, perchè alcuni importanti autori italiani che hanno scritto di Avicoltura, come Teodoro Pascal, ci hanno lasciato delle accurate descrizioni di questi animali, e soprattutto perchè abbiamo prezioso materiale fotografico derivante dai primi decenni del secolo scorso e dagli ultimi di quello precedente.

La risposta è, invero, abbastanza confortante: sì. Possiamo farlo, perchè alcuni importanti autori italiani che hanno scritto di Avicoltura, come Teodoro Pascal, ci hanno lasciato delle accurate descrizioni di questi animali, e soprattutto perchè abbiamo prezioso materiale fotografico derivante dai primi decenni del secolo scorso e dagli ultimi di quello precedente.

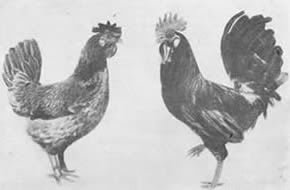

L'immagine del pollo italiano più diffuso, razza chiamata generalmente Italiana comune o locale, è quella di un pollo dai tratti tipicamente mediterranei, con orecchioni bianchi, alto sui tarsi, con portamento decisamente abbastanza eretto tanto per quel che riguarda il corpo che per ciò che concerne la coda. Questi polli, di taglia media, con galli che si aggiravano al massimo sui 2.8 kg, ottimi produttori di uova, erano esportati dla nostro Paese a migliaia alla volta dell'Europa e dell'America, dove si facevano ampiamente apprezzare e finivano talvolta per subire un destino che in Italia era loro negato: quello cioè di essere selezionati con passione. Così, dalla razza Italiana comune vennero selezionate in America le Livorno (che ritornarono poi in patria sotto il termine di Leghorn), in Inghilterra le Ancona, in Germania le Italiener, e così via. L'Italiana comune rimaneva, come potete vedere dalle foto d'epoca che compaiono in questo post, ben rappresentate nella loro forma più tipica.

Negli anni '30 e '40 si iniziò ad utilizzare e a diffondere la pratica di immettere sangue Leghorn (i cosiddetti "galli miglioratori") nei ceppi locali di Italiana comune, per migliorarne le caratteristiche di deposizione. In seguito, a partire dagli anni '40 e fino agli anni '70 si prese l'abitudine di importare soggetti di Italiener di selezione tedesca per aumentare la taglia e la produttività degli animali. Ora, questa pratica introdusse nelle razze autoctone una serie di caratteristiche che ad esse mancavano, snaturandole in parte. Potete infatti vedere una foto di Italiener in fondo al post: questa selezione tedesca ha formato animali più grossi, pesanti e tozzi dell'Italiana comune, dai tarsi bassi, la linea del dorso più lunga e la coda portata, a riposo, quasi orizzontale. L'indole è meno attiva e più tranquilla. Insomma, una razza sì derivata dalla Italiana comune, ma molto differente da essa. Il risultato fu purtroppo quello di perdere in parte le caratteristiche somatiche tipiche della razza nazionale.

Negli anni '30 e '40 si iniziò ad utilizzare e a diffondere la pratica di immettere sangue Leghorn (i cosiddetti "galli miglioratori") nei ceppi locali di Italiana comune, per migliorarne le caratteristiche di deposizione. In seguito, a partire dagli anni '40 e fino agli anni '70 si prese l'abitudine di importare soggetti di Italiener di selezione tedesca per aumentare la taglia e la produttività degli animali. Ora, questa pratica introdusse nelle razze autoctone una serie di caratteristiche che ad esse mancavano, snaturandole in parte. Potete infatti vedere una foto di Italiener in fondo al post: questa selezione tedesca ha formato animali più grossi, pesanti e tozzi dell'Italiana comune, dai tarsi bassi, la linea del dorso più lunga e la coda portata, a riposo, quasi orizzontale. L'indole è meno attiva e più tranquilla. Insomma, una razza sì derivata dalla Italiana comune, ma molto differente da essa. Il risultato fu purtroppo quello di perdere in parte le caratteristiche somatiche tipiche della razza nazionale.

Negli ultimi tempi, sono comparsi in commercio numerosi ceppi di galline vendute come "Italiane comuni locali". Chi si aspettasse di ritrovare le caratteristiche della vecchia razza Italiana comune rimarrebbe, probabilmente, deluso: infatti si tratta in genere di esemplari che si rifanno - geneticamente - alla tedesca Italiener, perchè in questo caso si è partiti dall'assunzione che essa rappresenti in realtà un buon modello del pollo autoctono italiano. A mio avviso, nel far ciò si commette un'errore grossolano, e cioè quello di dimenticare le caratteristiche che l'Italiener ha acquisito nel corso della sua selezione e che non si ritrovavano nei polli italiani d'un tempo; del resto, basta un semplice raffronto fotografico per comprenderne le differenze con quelle razze, come la Leccese, la Megiarola o la Fidentina, che incarnavano il prototipo dell'Italiana comune. Da questo punto di vista, probabilmente la Livorno sarebbe stata una scelta molto più azzeccata dell'Italiener, visto che già alla fine dell'ottocento Pascal ne descriveva le caratteristiche come molto più corrispondenti a quelle dell'Italiana comune.

Personalmente, insomma, credo che sarebbe forse ancora opportuno cercare. Cercare andando con le proprie gambe e guardando con i propri occhi quanto le nostre campagne abbiano ancora da offrire. Il tesoro che potremmo raccogliere è potenzialmente ancora grande, ed un premio maggiore potrebbe essere nostro, quello di aver cioè attivamente contribuito alla salvezza di antichi ceppi delle nostre gloriose razze locali.

Puntuale come ogni anno, l'amico d'infanzia è tornato, e si è fatto rivedere.

Ieri, infatti, sul grande cespuglio (cespuglio? Albero!) di ligustro in fiore, ho visto il primo macaone (Papilio machaon) dell'anno.

Amcio d'infanzia perchè, fin da piccolo, questa mi sembrava la regina delle farfalle; amico d'infanzia perchè i suoi bruchi colorati rappresentavano un ambito premio per le mie ricerche di insetti nell'orto, e a volte finivano per scappare tra i mobili, e dopo qualche tempo la meravigliosa farfalla compariva all'improvviso nella mia cameretta, attratta dalla luce della finestra.

Ora, purtoppo, il macaone è divenuto abbastanza raro dalle mie parti. La diminuzione degli orticelli a conduzione familiare ha probabilmente contribuito alla sua rarefazione. Le sue larve, infatti, si sviluppano sulle ombrellifere, e trovavano abbondante nutrimento nelle gombine di carote (Daucus carota) e finocchio (Foeniculum vulgare). Questa bellissima farfalla diviene adulta in primavera, dalle crisalidi che hanno svernato; quindi (alle nostre latitudini) si ha una prima generazione, con adulti che sfarfallano in estate e che danno vita ad una seconda generazione, i cui bruchi divenuti crisalidi passeranno l'inverno in diapausa, attaccati con la loro serica cintura ad un rametto o ad un muro.

Anni fa ricordo che avevo seminato in campagna, lungo la riva, le carote; lo scopo era solo quello di aiutare queste bellissime farfalle a trovare cibo adeguato per la propria prole. Provateci anche voi, magari lasciando nell'orto fino ad autunno inoltrato queste piante con la loro bella chioma verde che ricorda vagamente le felci; e in giardino non dimenticate di piantare ligustro e buddleja: soprattutto la seconda, in estate, diventa un fornitissimo "bar" per questa e per tante altre specie. Con un pò di fortuna, anche il vostro orto potrà ospitare questa meravigliosa farfalla.

Un'esperide (Ochlodes silvanus?) si riposa dopo la pioggia. Tutte le foto sono di Andrea Mangoni

E' una strana stagione, quella che si sta dipanando quest'anno nel veneziano. Un maggio ed un giugno capricciosi, che alternano giornate di pioggia e di sole estivo.

In campagna, la mia siepe è in fiore. Il ligustro (Ligustrum sp.) attira con le sue infiorescenze centinaia di insetti, dai coleotteri ai ditteri, dalle farfalle alle api. Anche il melograno si sta rivestendo di petali rossi, ma le sue attrattive per la fauna sono molto più misere, in questa stagione.

Dopo una giornata di pioggia, gli insetti semi addormentati rimangono immobili sulle foglie, in attesa di un raggio di sole. Mosche di ogni forma, colore e dimensione affollano gli steli ed i rami; nel verde opaco sotto il cielo plumbeo, rifulgono come fiammelle vivaci alcune farfalle esperidi, forse degli Ochlodes silvanus. Immobili, ma vigili, sempre pronte a scattare al minimo accenno di pericolo, si lasciano comunque avvicinare abbastanza tanto da riuscire ad ammirarle bene.

Dopo settimane di forzata inattività, la chance di poter girovagare e lavoricchiare lungo la mia riva è allettante. E strappando erbacce e tagliando rovi, scopro con sommo piacere che il salice cenerino (Salix cinerea), che pensavo sparito per sempre, è tornato a crescere più bello e forte di prima. E' una bella sorpresa, anche perchè le talee che avevo portato a casa in primavera non avevano assolutamente attecchito. E come lui, anche il biancospino (Crataegus monogyna) e ed una piccola farnia (Quercus suber) sono tornati a spuntare tra l'erba.

Il corbezzolo poi ha iniziato a mostrare i primi frutti, verdi e piccini. Già pregusto il momento in cui diverranno magnificamente rossi e teneri, buoni da mangiare anche così, su due piedi!

Un'altra pianta colpisce la mia attenzione, in queste passeggiate. E' l'aglio delle vigne (Allium vineale), che non dà vita a fiori veri e propri, ma che sfoggia capolini formati da bulbilli rosei, che spessissimo iniziano ad emettere le proprie foglioline mentre sono ancora attaccati alla pianta, col risultato che queste erbacee perenni assomigliano ad una scultura d'arte moderna o alla scarmigliata testa di una Gorgone mitologica. In compenso, i narcisi devono ancora fiorire. Pazienza, bisognerà aspettare ancora per ammirare le loro corolle tubuliformi.

Un'altra pianta colpisce la mia attenzione, in queste passeggiate. E' l'aglio delle vigne (Allium vineale), che non dà vita a fiori veri e propri, ma che sfoggia capolini formati da bulbilli rosei, che spessissimo iniziano ad emettere le proprie foglioline mentre sono ancora attaccati alla pianta, col risultato che queste erbacee perenni assomigliano ad una scultura d'arte moderna o alla scarmigliata testa di una Gorgone mitologica. In compenso, i narcisi devono ancora fiorire. Pazienza, bisognerà aspettare ancora per ammirare le loro corolle tubuliformi.

Ho avuto anche un'altra sorpresa, davvero inattesa, facendo pulizia lungo una riva. Dopo aver rimosso un cumulo di erbacce, mi sono infatti ritrovato a fissare nientemeno che... una minuscola pianta di sughera (Quercus suber)! Com'è stato possibile trovare in Veneto questa pianta così tipicamente meridionale? Presto detto: due anni fa mio padre l'aveva portata, sotto forma di alberello sradicato e moribondo, a seguito di un viaggio a Latina, in Lazio, dalla campagna dei miei nonni. Qui le sughere prosperano, ma a volte capre e lavori stradali fanno scempio delle giovani piante. Mio padre l'aveva trovata e portata a casa nella speranza di salvarlo. E così l'alberello di Latina, trapiantato nel miglior modo possibile, aveva finito col soccombere al gelo del nord... almeno così sembrava. E invece, dal ceppo ben protetto, sono spuntati nuovi germogli. Certo la pianta non resterà a lungo nella siepe, e presto sarà trapiantata altrove, ma per quest'estate godrà ancora della compagnia dei salici e delle farnie.

Da bambino quando mi mettevo davanti alla TV lo spettacolo dei prestigiatori, che estraevano dal cappello apparentemente vuoto conigli e colombe, mi aveva affascinato enormemente. E' un pò il sogno di sempre, quello di estrarre opportunità dal nulla. E, ieri, mi è stata data proprio un'opportunità insperata, un coniglio (o meglio, un galletto) è stato tirato fuori apposta per me da un cappello vuoto. Durante una visita a Bruno Rossetto, mi sono trovato davanti ad un gallo nero, dal ciuffo troppo abbondante e all'indietro, dall'aspetto smilzo, con due strane corna bitorzolute ritte in testa. Sangue di Polverara, senza dubbio, ma... da dove usciva? Per quanto ne sapevo, l'ultimo gallo puro di ceppo Rossetto era morto in ottobre. Da dove veniva quindi quell'esemplare, che nelle visite precedenti avevo visto sì, ma solo di sfuggita? La risposta è stata... una sorpresa. Era infatti l'ultimo figlio maschio rimasto di quel gallo e di una Polverara bianca, niente più di un pollastrino al momento della morte del padre. Non particolarmente bello, il ciuffo completamente all'indietro, la forma del corpo troppo simile a quella di un combattente... ma di fronte a me avevo, pur sempre, un maschio puro di ceppo Rossetto, una cosa che non mi sarei decisamente aspettato di trovarmi di fronte. Un'opportunità, dicevo. Sì, perchè un simile animale mi potrà dare la chanche di continuare a selezionare il ceppo Rossetto per quanto riguarda la forma, senza dovremi dannare per sistemare anche quanto concerne il colore... cosa impossibile con l'altro maschio in mio possesso, Briareo, che ha ereditato la "fastidiosa" doratura della madre Padovana gran ciuffo, e che continua a trasmetterla ai suoi figli: per eliminarla occorreranno più generazioni.

Insomma, una nuova opportunità per il mio allevamento, ed anche per il vecchio ceppo Rossetto delle Polverara.